「漢字が苦手」、理由があります!【その①】苦手発覚

漢字の宿題ムリ!

学校の「漢字ドリル」の宿題、子供が嫌がりませんか。

我が子は漢字の宿題でイライラしたり、怒ったり、時には泣きました。

試行錯誤の末、専門の医療機関を受診しました。

その結果、文字の「読み」を認識しにくい脳機能の特性があることがわかりました。

それ以来、本人の特性にあった学習の方法を意識しています。

今では

オレ、漢字できるカモ

この経験から、漢字に限らず、子どもが苦手でつまづいている所は、本人の努力不足だけの問題ではない可能性があることがわかりました。

苦手には理由があります。

苦手の理由がわかれば、子どもが取り組みやすくなる学習方法は、必ずあります。

ここでは、漢字の苦手発覚から、検査、対策、対策までを時系列でまとめました。

この記事では【その①】苦手がわかるまで経過を中心に記します。

どんな様子で漢字を嫌がるか【我が子の場合】

漢字、お子さんはどんな所でつまづいているでしょうか。

【我が子の場合】

- 小学校入学前:文字を丁寧に書き、時間がかかる。

- 小学校1・2年:家で漢字の宿題や練習中、イライラ怒る姿。

- 小学校3年生:漢字ノートを前に、泣く場面も。時には癇癪でノートをクシャクシャに。

- 小学校4年生:社会科見学で、ノートにメモをとるスピードが班のメンバーに追いつけず泣く。

- 小学校5年生:塾の国語の長文テキストに強い拒否感。作文の苦手感が大きい。

漢字以外にも、書くこと・読むことの苦手意識はありましたが、学校や家での勉強、「それなり」にはやってきていました。

手先も器用な方で、文字も比較的きれいに書けています。

漢字の取り組み中のイライラ、泣く。

これには困りました。悩みました。

我が家の取り組み【失敗談】

学校の漢字の宿題を嫌がった時、子供にどう声かけをされていますか。

うちでは

宿題多いよね

でも、なんとか頑張ろ

時間がかかっても、漢字の宿題を促す声かけもしました。

その結果、子供は漢字を見るのも書くのも嫌になってしまいました。

我が家と同じような苦手な漢字の悪循環ループ、経験されているご家庭も多いのではないでしょうか。

今思うと、子供にかわいそうなことしました。

苦手の相談相談先

苦手な漢字の悪循環ループ、なんとか脱したい。

そこで、我が家が苦手を相談した先は

- 苦手なことが多い子供をもつママ友

- 身内兄弟

- 学校の担任

- 塾の先生

- 専門医療機関

- ペアレントトレーニングの臨床心理の先生

- 学習支援専門の放課後デイサービス

周囲に助けられながら、現在進行形で書くこと、読むことの苦手に取り組んでいます。

苦手な漢字と思考錯誤する中でわかったことが「1つ」、あります。

それは、「苦手」には「理由」があることです。

「漢字が苦手」、理由があります

現段階でわかっている苦手の理由の要因の1つは、

文字を認識理解しづらい、「脳機能の特性」がある

ということです。

脳の機能は、人それぞれ異なります。

苦手分野も得意分野も、人それぞれ異なります。

「文字」を認識理解する過程の脳機能の回路に、わが子の場合は「苦手」がある可能性があるということです。

本人の努力不足では決してなかったんです。

「苦手」には「理由」があります。

まとめ

子供が漢字の宿題を嫌がって困っている。

この記事では、漢字の苦手「発覚」から、苦手の理由がわかるまでの我が家の「過程」を紹介しました。

漢字が苦手な理由は、脳機能の特性が一因であることがわかりました。

子供は、漢字に「取り組まない」のではなく、理由があって「取り組みにくい」のです。

◆◇◆

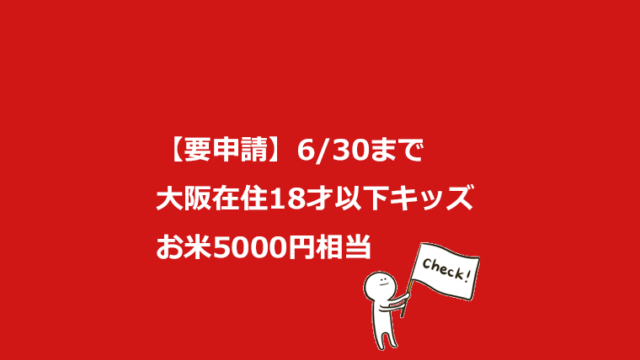

\ちょっとお得!情報/

■Amazon「ギフトカード」キャンペーン

2万円購入で700ポイント

12/23まで

✓ Amazon「ギフトカード」キャンペーン

- 内容:Amazonギフトカード(Eメールタイプ、配送タイプ)

- 5,000~9,999円 →300ポイント

- 10,000~19,999円 →500ポイント

- 20,000円以上 →700ポイント

- 期間:2025/12/23まで

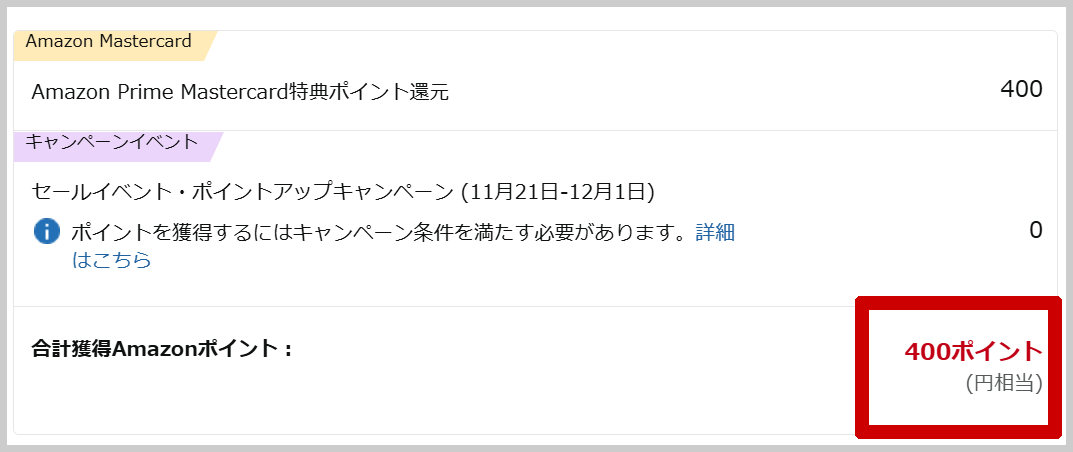

わたしは、Eメールタイプ2万円分をAmazonマスターカードで購入!

体験談

計1100pt獲得

・700ポイント キャンペーン分

・400ポイント Amazonマスターカード決済

対象者限定!キャンペーン対象かチェックしてみる

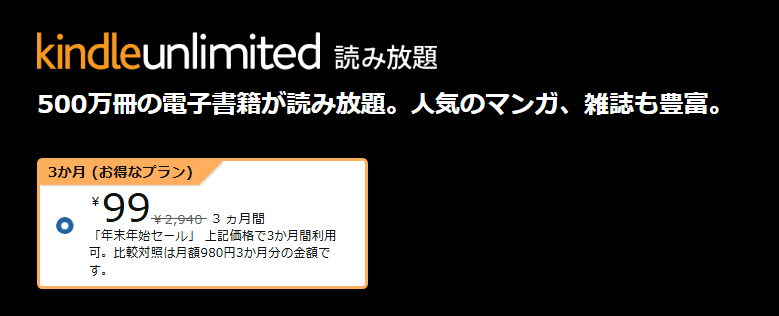

◆Kindle Unlimited最新キャンペーン

3ヵ月99円

1/6まで

最大2940円お得!Kindle unlimitedが3ヶ月間無料で楽しめる

| 通常 | キャンペーン | |

|---|---|---|

| 1ヵ月目 | 99円 | |

| 2ヵ月目 | 99円 | |

| 2ヵ月目 | 99円 | |

| 297円 |

✓ Kindle Unlimitedキャンペーン

- 対象:ログイン後にキャンペーン表示された人

- 内容:3ヶ月間99円

- 期間:2026/1/6まで

実体験

過去10回以上、Kindle Unlimitedキャンペーン利用

今回もキャンペーンも対象でした✨

Amazonお得すぎ☻

✓ Kindle Unlimitedキャンペーン【確認方法】

- Kindle Unlimitedにログイン

- キャンペー画面が表示されたら、キャンペーン対応✨

キャンペーン対象か確認してみる

◆聴く読書!Audibleキャンペーン

Audible通常1500円/月

→30日間無料

≫ Audible

✓ Audibleキャンペーン

- 対象:新規登録

- 内容:30日間無料

- 期間:終了未定

| 通常 | キャンペーン | |

|---|---|---|

| 1ヵ月目 | 0円 |

1500円お得!継続しばりナシ

キャンペーン詳細を確認してみる≫ Audible

▼キャンペーン「メール通知」の設定方法は?

■Amazon Music Unlimited キャンペーン

3ヵ月無料

1/9まで

▼最大3180お得!Amazon Music Unlimited

| 通常 | キャンペーン | |

|---|---|---|

| 1ヵ月目 | 0円 | |

| 2ヵ月目 | 0円 | |

| 3ヵ月目 | 0円 |

※プライム会員:月額980円

✓ Amazon Music Unlimitedキャンペーン

- 内容:3ヶ月間無料

- 期間:2026/1/9まで

- 対象:ログインで表示

▼既存会員はコチラが表示されるカモ✨2025/11/21

▼退会方法を知りたい

無料体験期間ダケの利用OK!キャンペーン対象か確認してみる

■メルカリ最新キャンペーン

最大3600ポイント!超メルカリ市で買物&出品

12/14まで

【12/14まで】最大3600ポイント!超メルカリ市で買物&出品

■「LYPプレミアム」キャンペーン

最大6116円お得!

✓ 月額508円×2ヵ月間無料

✓ PayPay5000円

\表示されたらキャンペーン適応!/

引用:LYPプレミアム

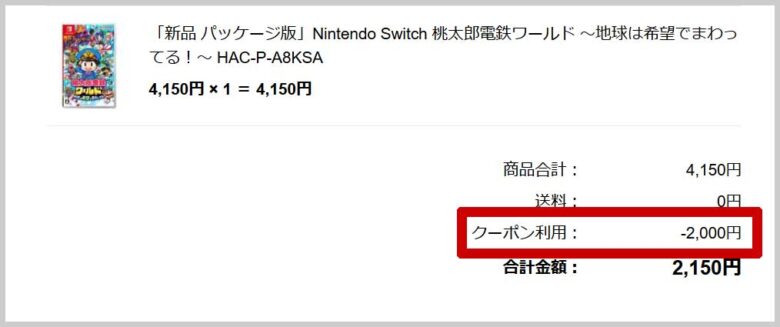

LYPプレミアム無料キャンペーンを活用した結果、

体験談

ほぼ半額!

桃鉄を2000円割引で購入

対象者か確認するのは超簡単🔰Yahooアカウントにログインするだけ。

表示されたらキャンペーン適応!

▼2回目以降もチャンス「あり」✨

◆楽天モバイル最新キャンペーン

楽天モバイルへ乗換MNPで14000ポイント還元

→実質1年無料!2024/5/31まで延長!終了期間未定

引用:楽天モバイル

✓ 従業員紹介キャンペーン【楽天モバイル】

- 内容:楽天モバイルへ乗換MNPで14000ポイント還元

- 申請方法:従業員紹介リンク経由で最強プランに加入

- 申請期間:

2024/5/31まで延長!終了期間未定 - ≫ 三木谷社長インビテーションリンク|楽天モバイル

本キャンペーンの特徴は既存会員も対象な点(再契約・2回線目以降)

実際に楽天モバイルへ乗換MNP申請してみました

▼どれだけお得?対象者は?注意点は?

楽天職員紹介リンクのなかでも三木谷社長リンクから申請すると、申込1件につき1万円を災害・人道支援に寄付!

詳細をチェックしてみる

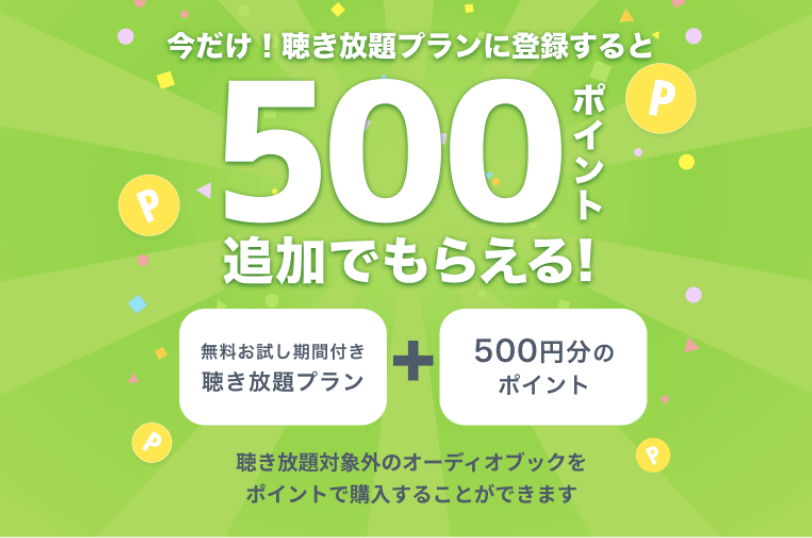

◆聴く読書!audiobook.jpキャンペーン

無料体験14日間+500P

不定期実施

\表示されたらキャンペーン適応/

引用:audiobook.jp

| 月額(税込) | |

|---|---|

| 聴き放題プラン | 1000円 |

✓ 国語が苦手な子供におすすめはaudiobook.jp

耳読書なら聴いて楽しむことができます

オーディオブックを実際に子どもと利用した感想は、ひかえめに言って

サイコーでした。

「14日間無料体験✨聴き放題 audiobook.jp

表示されたらキャンペーン適応!

≫オーディオブック配信サービス – audiobook.jp

◆キャンペーン!動画配信サービス(VOD)

計289日間

ほぼ1年無料で楽しめる

| 月額 (税込) | 無料 トライアル | |

|---|---|---|

| Amazonプライム・ビデオ | 600円 | 30日間 |

| 2189円 | 31日間 | |

| NETFLIX | 790円- | ー |

| Hulu | 1026円 | 14日間 |

| dTV | 550円 | 31日間 |

| dアニメストア | 440円 | 31日間 |

| Paravi | 1017円 | 14日間 |

| DAZN | 1925円 | 31日間 |

| ABEMA | 960円 | 14日間 |

| ディズニー+ | 990円 | ー |

| WOWOWオンデマンド | 2530円 | ー |

◆QQキッズキャンペーン

初月990円

10/31まで

| 通常 | キャンペーン | |

|---|---|---|

| 月4回 | 999円 | |

| 月8回 | 999円 | |

| 月16回 | 999円 | |

| 月30回 | 999円 |

月30回も999円!

最大13980円お得

▼親子で楽しく学べる!ワガヤ体験例

| 小4 | Smart Kids1 We Sing We Learn |

| 中1 | Smart Kids3 |

| 高1 | Smart Kids6 |

| ハハ | R.E.M.S. Topic Idioms |

\10/31まで!初月999円キャンペーン/

キャンペーン利用のみOK

継続しばりナシ

無料体験のクレカ登録ナシ

◆オンライン英会話NativeCampキャンペーン

5000円Amazonギフト

11/30まで

≫業界初!予約無しでレッスン回数無制限のオンライン英会話【ネイティブキャンプ】

| プレミアムプラン 回数無制限 | キャンペーン |

|---|---|

| 実質2480円/月 Amazonギフト5000円 |

- 7日間無料体験

- プレミアムプラン登録(7480円/月、回数無制限)

- 5000円Amazonギフト券を受け取る(プラン登録2週間前後でメール)

\テディ先生!子供も大人も楽しめる/

≫業界初!予約無しでレッスン回数無制限のオンライン英会話【ネイティブキャンプ】

▼どんなコースがある?ワガヤ体験例

| 小3・小6 | LET’S GO LET’S GO Phonics |

| 中3 | SIDE by SIDE 英検2次対策(3級~準1級) |

| ハハ | 発音(基礎、実践) |

▼トリプルお得!併用OK(問合せ確認済)

- 7日間無料受けホーダイ

- 5000円Amazonギフト券

月7480円→月2480円で毎日受けホーダイ

※5000円Amazonギフト券は、無料トライアル終了後プレミアムプラン(7480円)に移行された方が対象

\5000円Amazonギフト!11/30まで/

無料体験だけの利用OK

キャンペーンだけの利用OK

継続しばりなし

≫業界初!予約無しでレッスン回数無制限のオンライン英会話【ネイティブキャンプ】

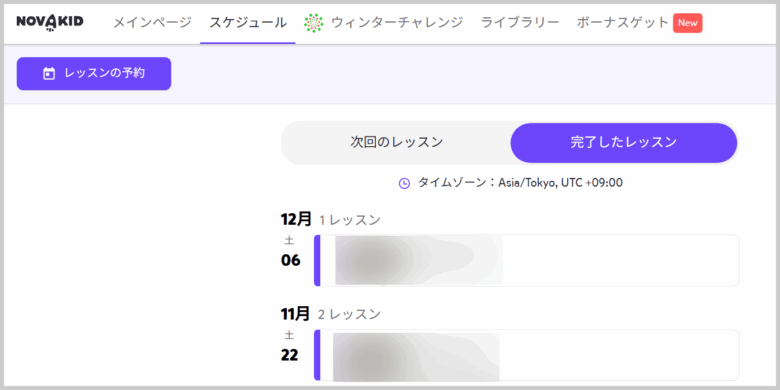

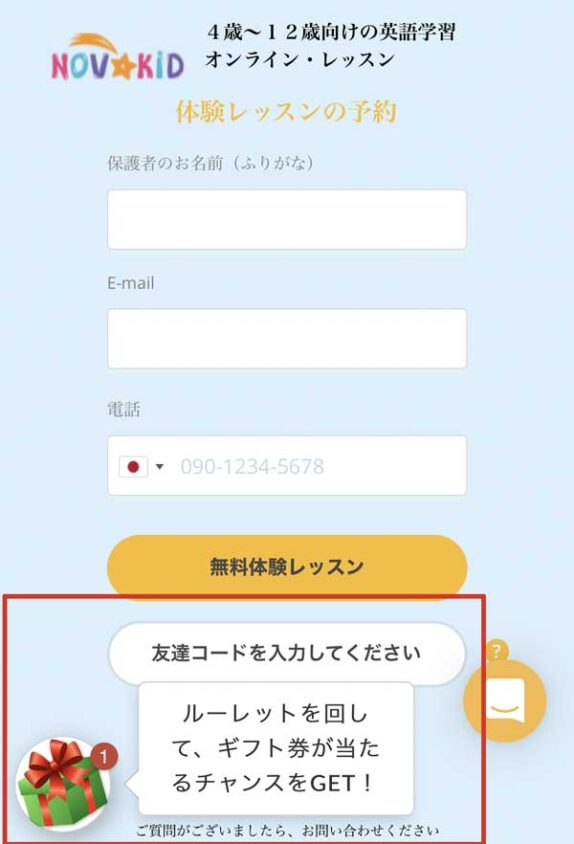

◆オンライン英会話Novakidキャンペーン

友達紹介2000ボーナス

終了期間未定

\英語はじめてキッズに最適/

- アメリカの子ども専門オンライン英会話

- 世界30ヵ国、7万人以上の子どもが受講

- 講師はすべて国際資格取得のプロフェッショナル

ウチの3兄弟は、ノバキッド受講中(2025.12)

そのため、

友達紹介コードつかえます

※紹介コードはお互いの個人情報はわからないようになっています

※キャンペーン内容は時期により異なります

▼もっとくわしく!Novakidキャンペーン

\2000ボーナス!終了期間未定/

キャンペーン利用後の継続しばりナシ

友達紹介

PROMO280814

≫4-12才向けの英語レッスン【NovaKid】

◆オンライン英会話kiminiキャンペーン

60回無料

10/6まで

✓ kiminiキャンペーン

- 対象者:初めての申込

- 期間:9/23-10/6

- 対象プラン:スタンダードPlus、ウィークデイ、ウィークデイPlus

▼ワガヤ受講例:3兄弟+母

| 受講コース | |

|---|---|

| 小2 | 小学生の英会話1 |

| 小5 | 小学生の英会話2 |

| 中2 | 中学生コース2 英検準2級合格コース |

| 母 | 発音コース |

\10/6まで!60回無料/

無料体験ダケ

継続しばりなし

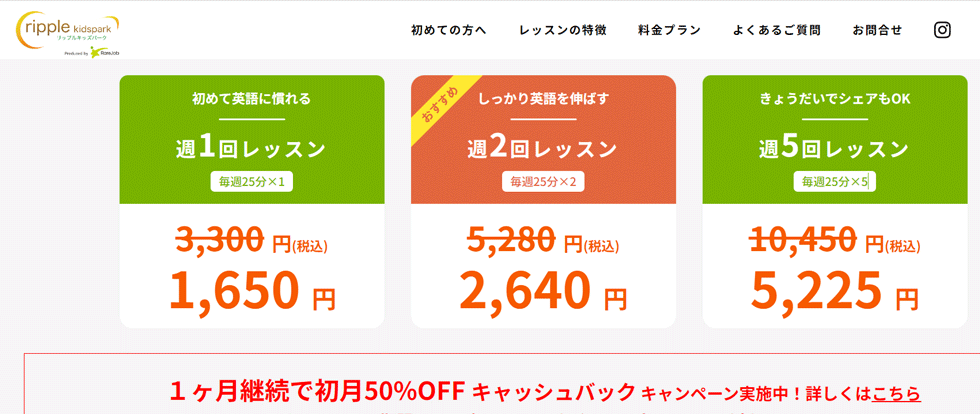

◆キャンペーン情報!リップルキッズパーク

初月50%割引

引用:リップルキッズパーク

週1回25分レッスン

通常3300円→1650円50%OFF

リップルキッズパークは、他社と比べキャンペーンが少ない傾向

直近傾向は、3日間限定キャンペーンを不定期開催

▼2024年過去キャンペーン例

| キャンペーン実施 | |

|---|---|

| 7月 | 22・23・14 月・火・水 |

| 7月 | 29・30・31 月・火・水 |

| 8月 | 5・6・7 月・火・水 |

| 8月 | 12・13・14 月・火・水 |

| 8月 | 19・20・21 月・火・水 |

2024年7月・8月キャンペーン開催傾向は、

毎週(月)(火)(水)

最新のキャンペーン情報をチェックしてみる!

◆hanaso kidsキャンペーン

50%割引

6/26まで

✓ hanaso kidキャンペーン

- 内容:回数プラン初月半額

- 対象:新規

- 期間:2024/6/26まで

▼回数プラン

| 月額 | キャンペーン | |

|---|---|---|

| 月4回 | 1650円 | |

| 月8回 | 2750円 | |

| 月12回 | 3740円 | |

| 月16回 | 4620円 |

- 手ごろな料金プラン月3300円~

- 幼児から受講OK

- 講師指名が

他社有料→hanaso kids無料

どんなコースが受講できる?

✓ hanaso kids教材ラインアップ

- Let’s Go

- SIDE by SIDE

- 英検®2次試験対策 etc.

\2回の無料体験を受講してみる/

2回の無料体験を受講しメール登録!

→キャンペーンメールが年数回、あたた限定に届きます☻

無料体験のみの利用OK

キャンペーンのみ利用OK

継続しばりなし

≫hanaso kids

◆オンライン英会話「エイゴックス」キャンペーン

初月0円

11/30まで

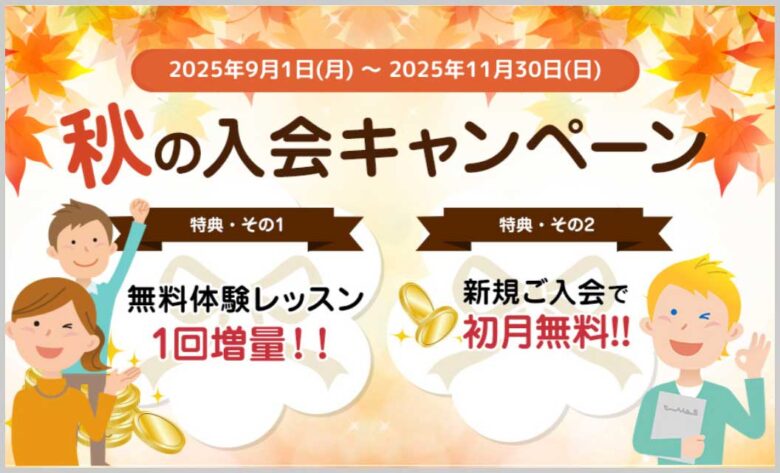

✓ エイゴックス 秋の入会キャンペーン

- 特典1: 無料体験レッスン1回増量

- 特典2:3ヶ月継続で初月無料

▼エイゴックスは家族シェアOK

お得にネイティブ!eigox

\初月0円!11/30まで/

クレカ登録不要!無料体験

≫【エイゴックス】

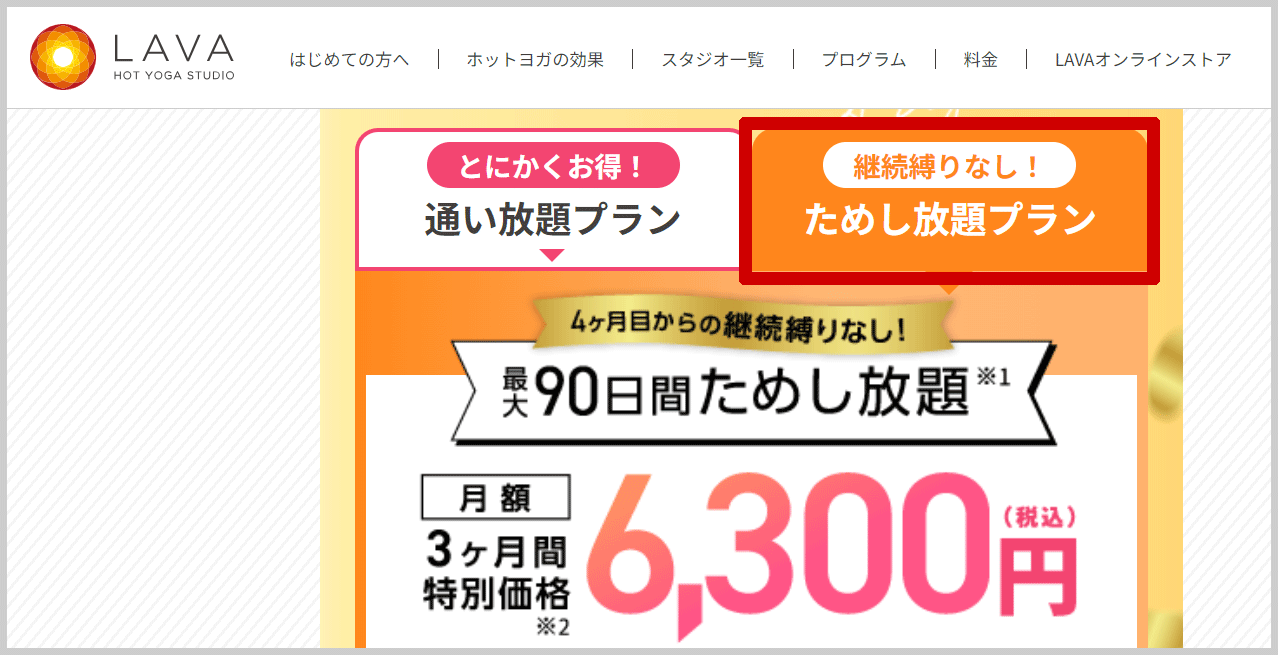

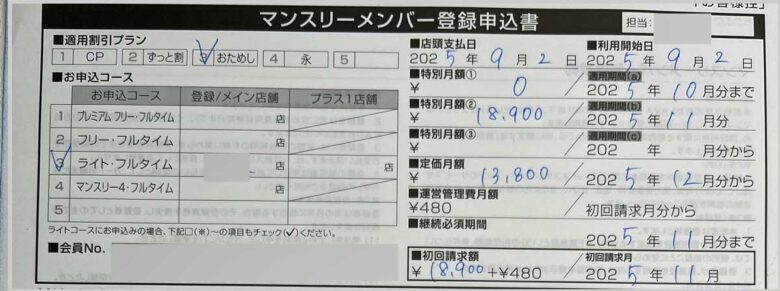

■ホットヨガLAVAキャンペーン

月額6300円

継続しばりなし

\継続しばりなし!3ヶ月間ためし放題/

| 通常 | ためし放題 プラン |

|---|---|

| 6300円/月 60%OFF |

※マンスリーメンバーライト(2店舗フルタイム)料金【2024/5時点】

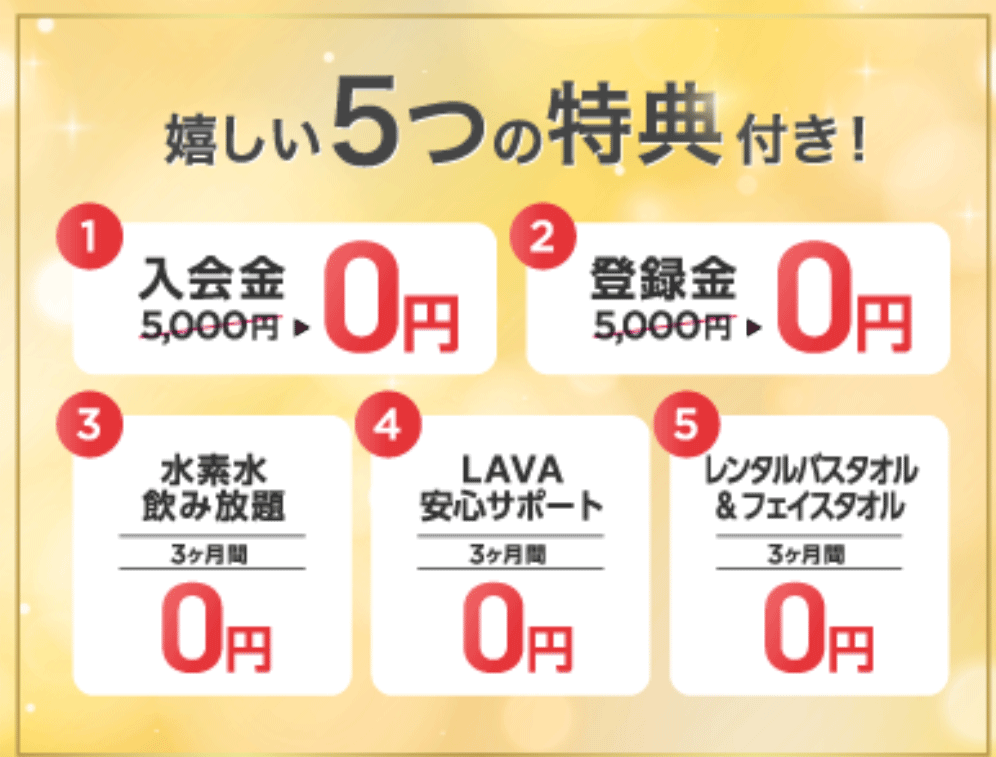

今ならウレシイ5大特典がついて、

計5万円お得

| 通常 | ためし放題 プラン | |

|---|---|---|

| レッスン月額 | 158000円 ×3ヵ月 | 6300円 ×3ヶ月 |

| 施設使用料 | 2500円 | 0円 |

| 運営管理費 | 480円 ×3ヶ月 | 480円 |

| 水素水 | 1200円 ×3ヵ月 | 0円 |

| レンタルタオル | 1200円 ×3ヵ月 | 0円 |

| LAVA安心サポート | 600円 ×3ヵ月 | 0円 |

| 入会金 | 1万円 | 0円 |

| 水素水専用バック | 1270円 | 0円 |

| 計19380円 |

(2025/9 税込)

ホットヨガLAVA通常月額15800円9500円割引

→月額6300円!3ヶ月間通い放題

- 通常キャンペーンは継続しばり期間が1年間(3ヶ月+9カ月間)…

- 一方、ためし放題プランは3ヶ月限定!継続しばりナシ♪

初心者フレンドリー!LAVA3ヶ月間ためし放題✨

\2回目以降もOK!再入会も適応/

体験談

ワタシも再入会でお得にホットヨガを楽しんでいます

▼もっとくわしく!3ヶ月ためし放題LAVAキャンペーン

キャンペーンは終了期間未定

いまも継続中?最新情報をチェックしてみる!