漢字が苦手、理由があります!【その②】くわしい検査

学校の「漢字ドリル」の宿題、子供が嫌がりませんか。

我が子は漢字の宿題でイライラしたり、怒ったり、時には泣きました。

試行錯誤の末、専門の医療機関を受診しました。

その結果、文字の「読み」を認識しにくい脳機能の特性があることがわかりました。

それ以来、本人の特性にあった学習の方法を意識しています。

今では

この経験から、漢字に限らず、子どもが苦手でつまづいている所は、本人の努力不足だけの問題ではない可能性があることがわかりました。

苦手には理由があります。

苦手の理由がわかれば、子どもが取り組みやすくなる学習方法は、必ずあります。

ここでは、漢字の苦手発覚から、検査、対策、対策までを時系列でまとめました。

この記事では【その②】くわしい検査、を中心に記します。

主に、漢字の苦手な理由を探すためにに行った2つの「検査」について、我が家の事例を中心にまとめています。

- 知能水準を測る「WISQ-Ⅳ」

- 学習習熟度を測る「K-ABCⅡ」

我が家の試行錯誤の失敗談が少しでも参考になれば、うれしいです。

検査について

検査を受けた場所

専門医療機関(小児専門の神経外来)

検査

心理発達検査

- WISQ-Ⅳ:主に知能水準を測る検査

- K-ABC :主に学習習熟度を測る検査

検査費用

- WISQ-Ⅳ:医療証の範囲内

- K-ABCⅡ:8000円※

※K-ABCⅡは2019年当時、病院ではなく個人的に申し込みをした金額。現在は、医療機関で医療証の範囲内で検査をしてくれる所もあるようです。

心理発達検査(2つ)

心理発達検査① 知能水準を測る「WISQ-Ⅳ」

主に知能水準を測る検査。

WISC-Ⅳの詳細は以下をご参照ください。

WISC-Ⅳ検査は、子どもの認知や行動性のバラつきを見るのに役に立ちます。

簡単にいえば、言葉の理解力があるのか、絵を見て、何が描いてあるのか理解できるのか、暗記は得意か、作業スピードはどうなのか、などを個別に見ることができるのです。

それによって、子どもの苦手な部分を明らかにし、どうサポートをしていけばその子が生きやすくなるのかを探っていきます。WISC-ⅣではWISC-Ⅲまで使われていた「言語性IQ」「動作性IQ」という考え方から4つの指標得点という考え方に移行しています。

WISC-Ⅳにおける指標得点とは・・・

その指標得点は下記の通りです。

言語理解(VCI)

言語的な情報や自分自身が持つ言語的な知識を状況に合わせて応用する能力(推理、理解および概念化を用いる言語能力を評価)知覚推理(PRI)

視覚的な情報を取り込み、各部分を相互に関連づけて全体としてまとめあげる能力(知覚推理および知覚統合を評価)ワーキングメモリ(WMI)

注意を持続させて、聴覚的な情報を正確に取り込み、記憶する能力(注意・集中および記憶力を評価)処理速度(PSI)

視覚的な情報を事務的に数多く、正確に処理していく能力(認知処理および描写処理を評価)

心理発達検査② 学習習熟度を測る「KABCⅡ」

WISQ-Ⅳでは測れない、「学習習得度」を測ることができる検査。

K-ABCⅡの詳細は、以下をご参照ください。

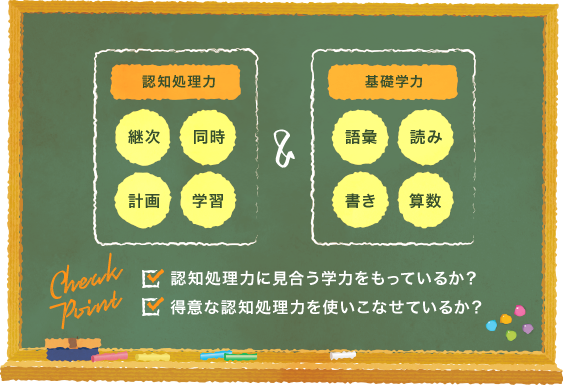

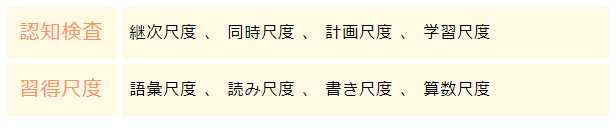

K-ABCⅡは知能検査の1つでWISC-Ⅳと並ぶ代表的な検査ツールです。

知能検査では唯一、基礎学力を計る学習習得度の評価も取り入れており、学習支援を目的として「認知尺度(認知処理力)」と「学習尺度(基礎学力)」を測定します。

100を基準に上下のばらつきをみることで発達水準を推定します。認知尺度では得意な情報処理の仕方や計画性、理解定着力があるか、学習尺度は何年生レベルの学力を持っているかが分かります。

メモ:上記「すららネット」さんで、K-ABCⅡの検査が自費(2万円税抜)でうけられるようです。検査場所は、東京、神奈川限定。

2つの心理発達検査でわかったこと【うちの事例】

心理発達検査① WISQ-Ⅳでわかったこと

検査でわかったこと

- 認知の特徴は、言語的な刺激に比べて視覚的な刺激で推論する方が得意。つまり口で説明するより、図をみせた方がわかりやすい。

- 言葉で推論することに苦手感。書く課題は、自分の考えを伝えることが難しかもしれないと。読む課題では、知らない言葉に対する抵抗感が強い。

学習面のアドバイス

- 文章題などは、絵や図を描くよう促す。もしくは描いてあげる。

- 新しい言葉は、説明してあげる。絵や図など視覚的手がかりを使うとベター。

- 書く課題のときは、使えそうな言葉リストのヒントをだす。

- 読む課題は、用語解説がすぐに参照できるようにする。

- 新しい内容を学習するときは、黒板等にキーワードを書く。

心理発達検査② KABCⅡでわかったこと

検査でわかったこと

【点数が高かった項目】

認知処理能力4つのうち、わが子は「同時尺度」の点数が一番高かったです。

「同時尺度」は複数の視覚情報を全体的なまとまりとして処理する能力。

つまり、視覚処理能力が高いそうです。

【点数が低かった項目】

認知処理能力4つのうち、平均はあるものの、もっとも点数が低かったのは「継次尺度」。

「継次処理」は情報を1つずつ時間的、系列的に処理する能力。

この能力が低いと、聴覚処理の能力が低い傾向にあるようです。

順々に説明されたことを耳から理解することが難しい場面がある可能性。

K-ABCの検査中も、口頭での質問を聞きなおすことが多かったようです。

学習面のアドバイス

「同時タイプ」向きの学習方法

- 説明は結論から:全体→部分。答えを先にみせて、それから部分を隠すクイズ形式。

- 得意な視覚を活用:具体的な絵やイラスト、図やグラフを利用。動画。やって見せる。視覚的、空間的な手がかりを使う。

【漢字】

同時タイプさんは、

「絵カード」「虫食い漢字」「へん・つくりゲーム」が取り組みやすい。

注意)漢字ドリルの反復は、本人に「合わない」可能性がある学習方法にあたるそうです。

まとめ

ここでは、我が子の漢字の苦手発覚から、検査、対策、対策までを時系列でまとめています。

この記事では【その②】くわしい検査、を中心に記しました。

主に、漢字の苦手な理由を探すためにに行った2つの「検査」について、我が家の事例を中心にまとめています。

- 知能水準を測る「WISQ-Ⅳ」

- 学習習熟度を測る「K-ABCⅡ」

病院受診に至るまで迷いましたが、検査をうけて良かった点が4つあります。

- 数値化された検査結果を見ることで、子供の特性を認識することができた点。

- 漢字含め子供の「苦手」が子ども本人の努力不足ではないことがわかった点。

- 子ども個々の特性に合った学び方があることを知ることができた点。

- 子どもの特性との付き合い方をアドバイスしてくれる「専門家」に頼れることを知れた点。

数値化された検査でわかることは、子供の得意・不得意のごく一部にすぎません

それでも今回の病院受診と検査は、子供の個性を知る大きな一歩になりました。

子どもの個性・特性を知り、子供のわかりやすい方法で生活面・学習面をサポートしてあげることが大切なんですね。

苦手には理由があります。

苦手の理由がわかれば、子どもが取り組みやすくなる学習方法は、必ずあります。

同じように子供の漢字の宿題、書くこと、読むことで悩んでいるお子さんの参考に少しでもなれば嬉しいです。

次の記事からは、漢字が苦手な我が子の「具体的な取り組み」についてまとめていきます。